2021年度 祖父岳山頂付近登山道整備

2021年度はKTC代表の伊藤二朗と親交のある「近自然工法」の第一人者、大雪山・山守隊の岡崎哲三氏を講師に招き、近自然工法の講習や地域間の情報交換なども行われました。

近自然工法とは「気候と地理的条件の中で、大気、水、土壌の働きと生態系の食物連鎖の関係を本来の自然に近づける」ことを理念に築かれた技術です。岡崎氏は独自の感性でこの技術を登山道整備に応用し、発展させてきました。この考え方は、扱う素材や作業環境こそ少し異なりますが、雲ノ平山荘と東京農業大学で行ってきた植生復元活動の考え方と一致します。過酷に見える登山道整備作業も、理念を共有する仲間が集って、生活をともにしながら活動することで、喜びに満ち、学びの多い時間となります。

雲ノ平における近自然工法の実践の場として選んだのが、祖父岳の西側の登山道です。この登山道は急斜面のザレ場が続き、登山者が頻繁に足を滑らせることが問題になっていました。それを近自然工法の発想で石組みを施して改善し、歩きやすくなることで周辺への踏み込みや道の複線化を予防することを企図します。岡崎氏が整備する様子からは、まるで「山が自分の意思で景観や生態系を修復している」かのような自然な美しさと、構造的な必然性を感じます。それが、いざ自分たちでやってみると一筋縄ではいきません。大きさ、重さ、形状、質感…すべてが不揃いな石を組み上げ、全体が支え合うように固定させながら、なおかつ人工的な景観にならないこと。また登山者の足の踏み出し方も考慮に入れるなど、石組みは、技術と感性の双方が高度に問われる作業です。

目の前の石と格闘を続けるメンバーたちは、いつしか時を忘れて作業に没頭していきます。一通り作業を終えた時、そこにはかつての滑りやすい登山道の姿はなくなっていました。登山者は安心して往来することができ、なおかつ足元の道は昔からそこにあったかのように、景観の中に調和しています。登山道整備というものは本来「土木工事」ではなく、美しい景色を生み出す創造性の高い営みだということに、改めて気づかされました。

活動工程

-

01 整備箇所の見極め

-

02 完成形のシミュレーション

-

03 石集め

-

04 石組み

活動前後の変化

-

洗堀し、滑りやすくなった箇所に石を配置。曖昧だった道の線形をはっきりしたものにさせ、登山者を道外へと踏み出させないようにすることで、植生保護の効果も期待できます

-

あたかも自然にできた石組みがたまたま歩きやすい、そんな登山者が気づかないほどのさりげない施工が、「近自然工法」における一つの達成と言えるのかもしれません

-

周辺に散らばる石の、どれもが資材。調達が容易であることはメリットとなる一方、無数に存在しうる石組みの「解」を探ることは容易でなく、作業者の「個性」が表れる作業となります

-

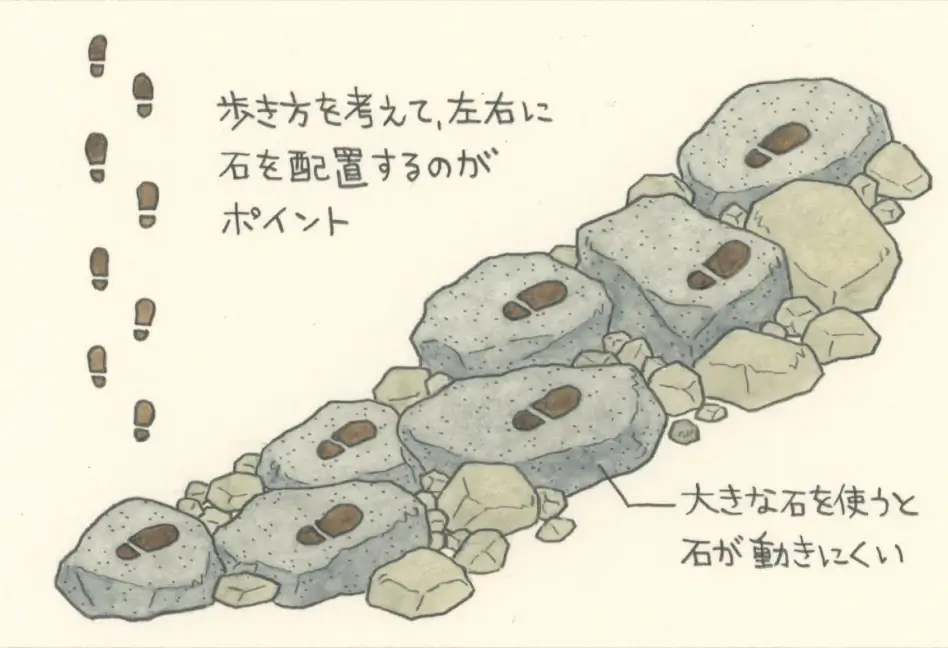

いくら気を付けていても、思わず足を滑らせてしまう急傾斜のザレ場。登山者の足の運びも考慮に入れ、小石と大石を適切なバランスで配置することで、危険の緩和へとつなげます

石組みのポイント

-

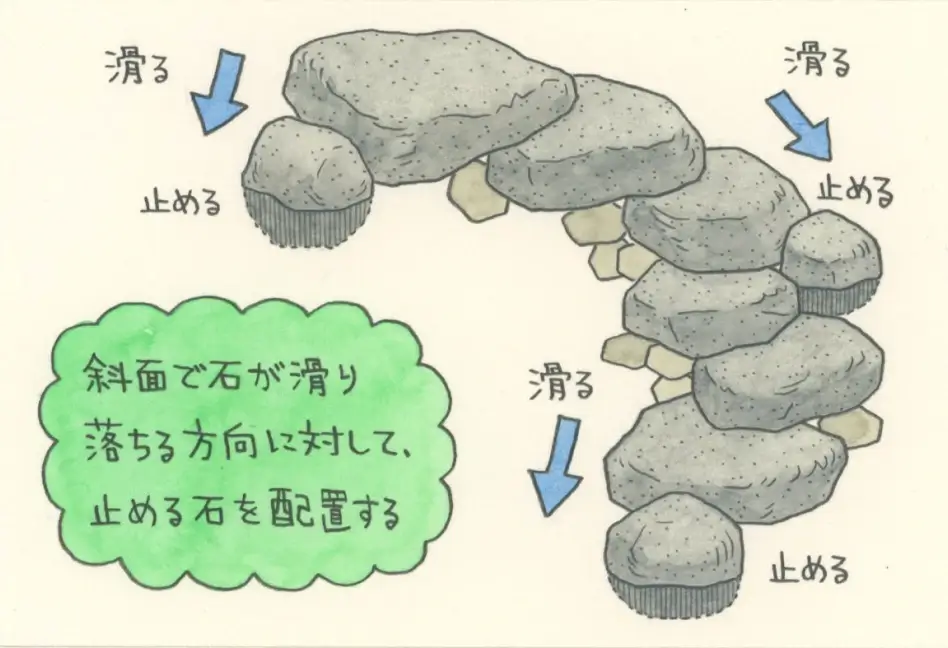

01 大きい石と小さい石を使い分ける

-

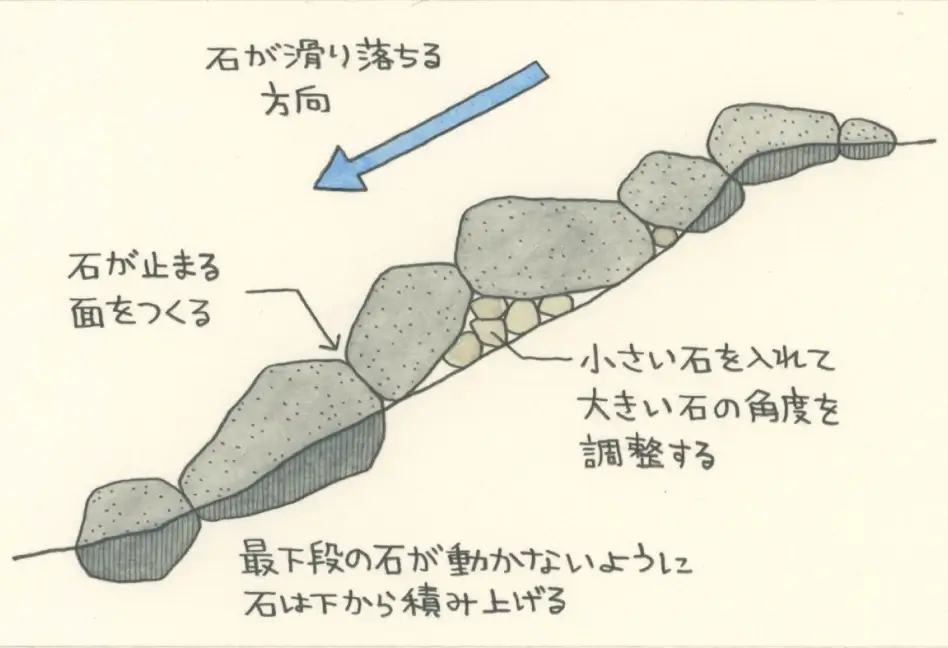

02 下から積み上げる

-

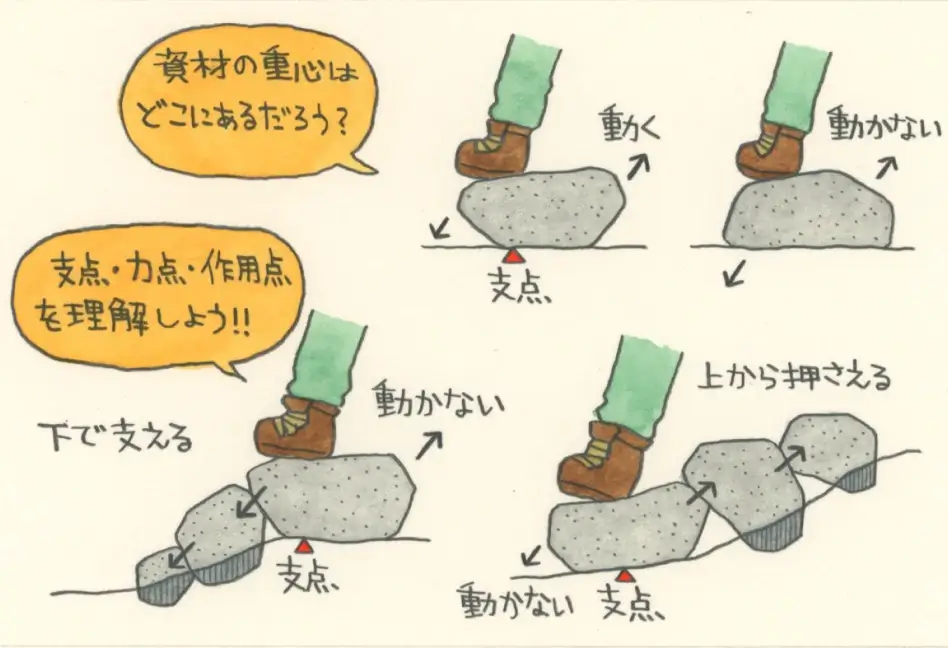

03 重心を理解する

-

04 歩き方を想像する

活動風景ギャラリー

- TOP

- 活動紹介

- 2021年度の活動紹介

- 祖父岳山頂付近登山道整備