整備箇所の見極め

登山道の状態を確認し、整備が必要な箇所を特定します

ゲスト講師として、KTC代表の伊藤の友人である庭師の金子瑞樹氏を招き、伝統的な庭造りの考え方や技法の手ほどきを受けながら作業を行いました。

金子さんは文化財の茶室の路地や社寺の庭園、個人宅にいたるまで幅広い仕事を手掛ける熟練の職人です。人工物と自然景観の境界線をあえて明瞭にせず、訪れる者の感性を自然界の微細な変化や奥行き、周辺環境との連続性へとさりげなく誘う日本の庭園文化特有の美意識は、まさに「原生自然に調和する道づくり」を志す私たちが手本とするべき世界観です。

これまで登山道整備の公共事業と言えば、半ば慣習的に土木業者中心に行われてきました。しかし本来であれば庭造りのような日本が誇る文化や技術は自然公園にも活用されるべきだと考えます。こうした機会を通じて、将来に向けて多様な可能性を提案していきたいと思います。

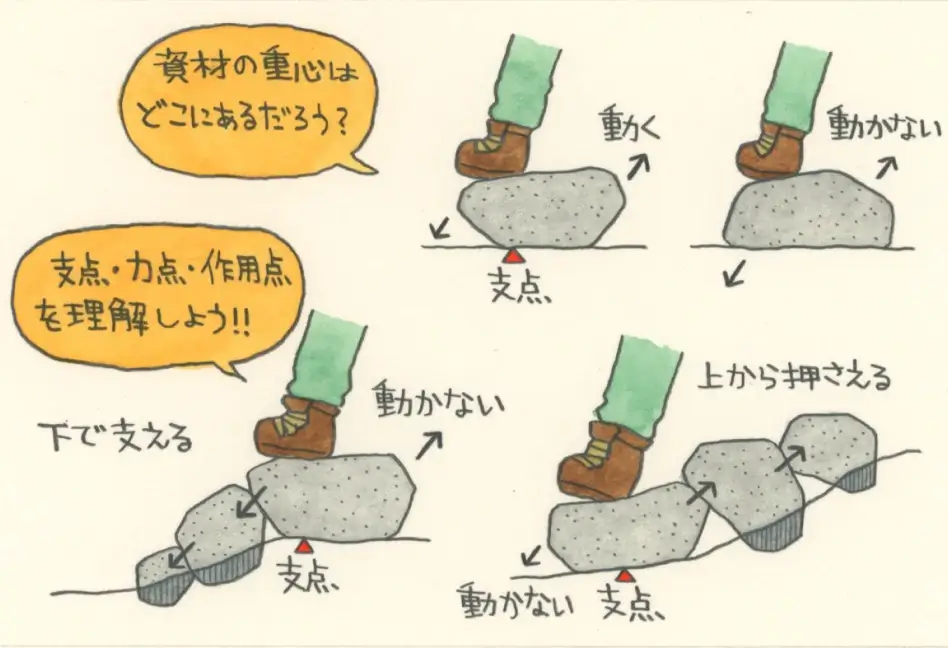

専門職ならではの素材の見方、ディテールに対する気配りや道具の使い方など、金子さんとの共同作業はメンバーにとっても非常に学びの多い時間となりました。たとえば岩の運び方ひとつをとっても、丸太を使って複数人で担ぐ方法を覚えるだけで作業は格段に効率的に進みます。石を据える際の地固めの仕方など、見えないところこそ工夫や気配りをすることで、ぐっと仕事の精度が向上することを実感しました。

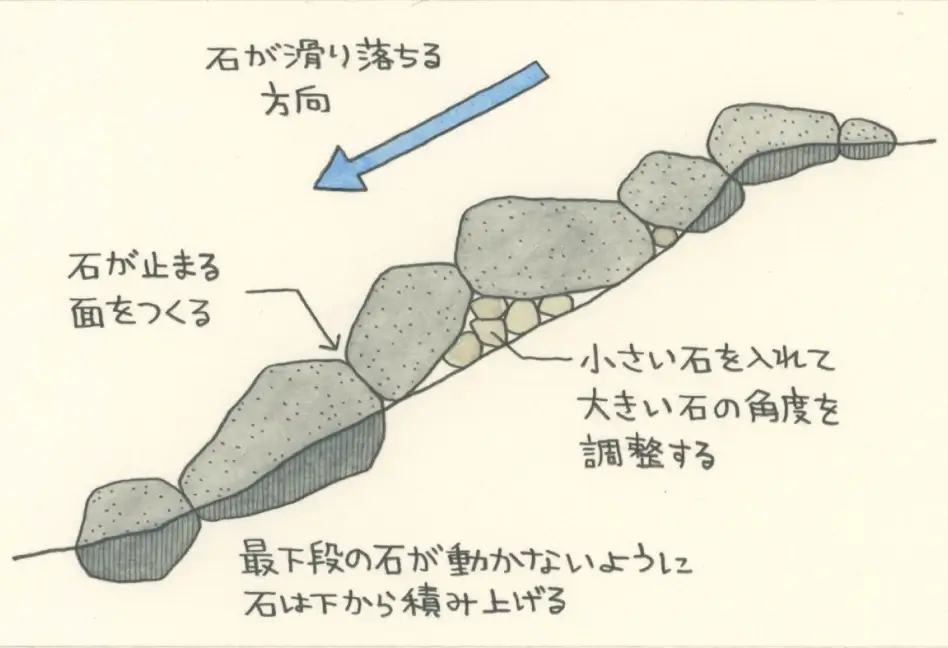

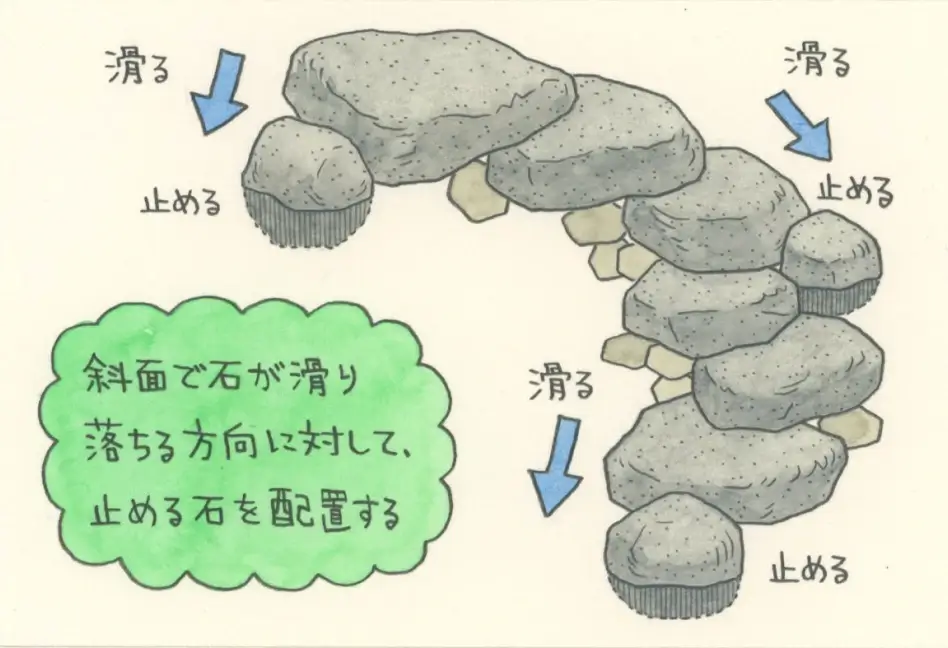

2021年に岡崎氏(大雪山・山守隊)から指導を受けた近自然工法による石組みは、庭造りの世界の「崩れ積み」に近いものだといいます。異なるルーツの文化(技術)でも共通する世界観を持っていることに、人の営みの面白さを感じました。

元々不明瞭だった箇所に石組みを施したことで、道筋がわかりやすくなりました。

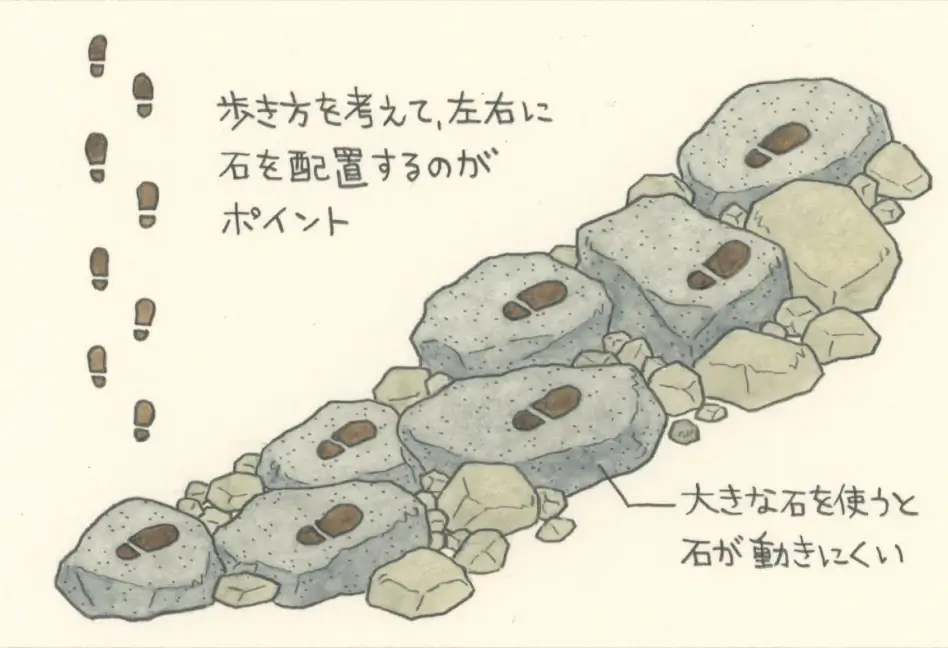

大小の石が不規則に転がり、足元が不安定だった斜面を整備。登山者がリズミカルに歩けるよう石組みを工夫しました。

斜度のある箇所は段差を小さく抑え安全に歩けるように整備します。

登山道の状態を確認し、整備が必要な箇所を特定します